Beberapa bulan ini jagat media sosial sedang ramai dengan kebijakan pemerintah yang memberikan izin pengelolaan tambang terhadap organisasi masyarakat (ormas) berbasis keagamaan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 83A Ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Secara eksplisit, Pasal 83A Ayat 1 PP No. 25 Tahun 2024 tersebut berbunyi: “Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.”

Tambahan keterangan lanjutannya sebagai berikut: “Selain itu, implementasi kewenangan pemerintah tersebut juga ditujukan guna pemberdayaan (empowering) kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.”

Hal ini kemudian ramai diperdebatkan, berbagai pertimbangan konsekuensi mulai dari konsekuensi politis, etis hingga komitmen ormas keagamaan untuk menyuarakan kepentingan umatnya pun turut dipertanyakan.

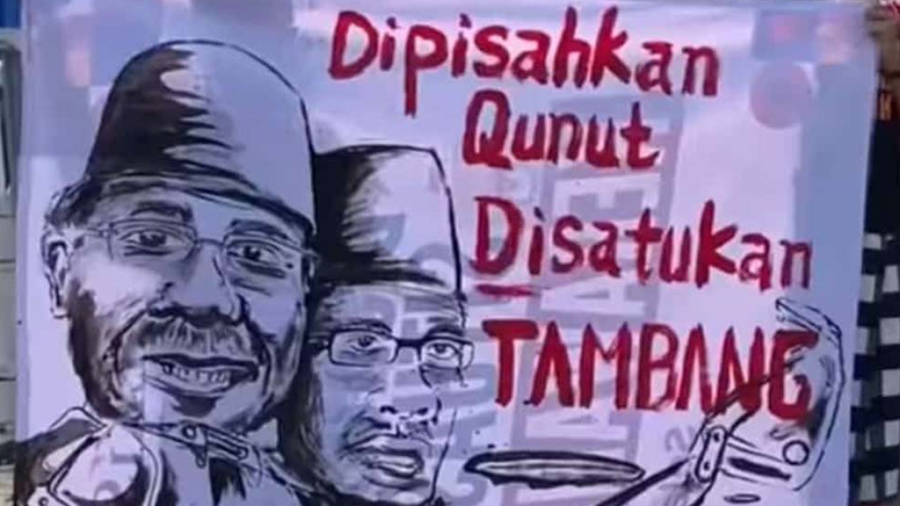

Lebih-lebih saat pemerintah tampak bergerak cepat untuk mengurus konsesi tambang untuk salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) yang dijanjikan akan rampung dalam waktu satu pekan (Kumparan, 2024). Dan tak lama kemudian, Muhammadiyah juga mendapat izin yang sama (Tempo, 2024).

Aneka kontradiksi yang terjadi saat ini melahirkan suatu pertanyaan sederhana, bagaimana posisi ideologis beberapa ormas di Indonesia ini atas kedudukan alam? Dan apakah tak ada kesadaran Islamic ecoreligious dalam ketergesaan penerimaan izin ini?

Diskursus Islam dan Ekologi

Ketegangan di atas pada gilirannya juga turut memantik diskusi terkait peran agama, khususnya Islam sebagai institusi dan sumber nilai moral dalam mengontrol kerusakan lingkungan. Atau bahkan lebih jauh, dalam upaya membela keadilan sosial untuk masyarakat.

Jika ditinjau dari konteks paradigma keislaman, Sayyed Hossein Nasr dalam Islam and the Plight of Modern Man (2001) mengatakan bahwa permasalahan Islam kekinian memang berlatar atas apek material dan hal ini amatlah mendesak. Isu krisis lingkungan dan kelestarian alam harus dijadikan agenda prioritas bersama, dan tak lepas dari kepentingan ormas keagamaan.

Sebab, kerusakan lingkungan serta krisis iklim yang terjadi saat ini adalah akibat pandangan dunia modern yang mencabut rasa keterikatan manusia terhadap lingkungan (Krisharyanto, 2020). Selaras dengan ini, Ziauddin Sardar dalam Islamic Future: The Shape of Ideas to Come” (1985) juga mengatakan efek samping keengganan masyarakat Islam dalam bersuci (tazkiyyah) atas watak modernisme.

Tak hanya dalam konteks tauhid formal semata. Baginya, tazkiyyah adalah term kesuciaan atas kembalinya diri kepada yang alami, kepada asal usulnya, atau sederhananya kembali pada aspek ekologisnya.

Manusia tidak lagi memandang lingkungan sebagai bagian dari dirinya, melainkan sebagai obyek yang dapat dieksploitasi untuk memenuhi kepentingannya. Kecenderungan manusia yang demikian itu sebenarnya telah diantisipasi oleh para pemikir etika lingkungan, misalnya A. Sonny Keraf.

Keraf merumuskan prinsip-prinsip etika lingkungan hidup, salah satunya dengan mengubah pola pikir manusia dari eksploitatif menjadi rasa tanggung jawab menjaga lingkungan sebagai bagian dari tugasnya sebagai makhluk ekologis. Nilai-nilai semacam itulah yang hendaknya dapat diintervensi melalui pandangan-pandangan agama tentang kewajiban manusia untuk menjaga lingkungan hidupnya.

Front Nahdlyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) dalam konteks ini memberikan pandangan kritis tentang imbas dari ekspansi kapitalisme secara masif di Indonesia. Menurutnya, hal demikian telah menyebabkan krisis multidimensional dalam kehidupan; kemiskinan, ketimpangan agraria, krisis ekologi, krisis reproduksi sosial, dan ketidakadilan gender (Aufa Ulil Abshar Abdalla, 2024).

Krisis tersebut semakin hari kian tampak vulgar bahkan dikomodifikasi untuk tujuan hiburan dalam meraup keuntungan. Tantangan tersebut semakin menguat seiring semakin konsolidatifnya antarkelas pemilik modal.

Dengan kata lain, pemerintah bisa jadi telah melakukan perselingkuhan dengan oligarki. Hal ini mengantarkan pada satu kecurigaan atas kedekatan ormas keagamaan terhadap negara dan kelas penguasa yang sekarang bercokol untuk giat mengeksploitasi alam dan lingkungan.

Padahal kalau mau jujur, tak sedikit lembaga keagamaan yang selama ini lebih sering duduk di menara gading dibandingkan terjun langsung melihat kondisi sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan diamnya lembaga-lembaga berbasis keagamaan, termasuk ormas, terhadap isu kerusakan lingkungan dan kerugian yang ditimbulkan olehnya.

Kemungkinan Revitalisasi Paradigma Islamic Ecoreligious

Wawasan Islam atas pelestarian alam sebenarnya melimpah, dalam aspek yang mendasar, Islam melihat penting untuk menyongsong gagasan “Scientia Sacra”, yakni upaya mengkawinkan paradigma pembangunan dengan dimensi spiritual. Bagi Nasr (1994) dunia, manusia dan Tuhan merupakan tiga rangkaian tak terpisahkan. Dalam hal ini, istilah Islamic ecoreligious mucul sebagai alternatif gerakan.

Sejurus dengan itu, Sukron Kamil (2021) mengingatkan manusia bahwa kelak di hari akhir manusia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap kerusakan alam akibat eksploitasi. Hal ini selaras dengan konsepsi Islamic ecoreligious yang memang berasal dari koridor awal: etika.

“Namun alih-alih mendorong peran-peran kemanusiaan—dengan menerima mentah-mentah konsesi lahan tambang—lembaga agama justru membiarkan dirinya bergerak ke arah berlawanan dari tugas kemanusiaan.”

Selain itu, dengan banyaknya basis massa yang dimiliki oleh organisasi berbasis keagamaan, bukan hal yang mustahil untuk mereka membuat gerakan yang masif dan konstruktif untuk berkontribusi mengurangi dampak kerusakan alam.

Kegiatan sosial mulai dari kampanye, pendidikan terkait pentingnya kelestarian alam, hingga penggalangan dana sangat mungkin dilaksanakan oleh organisasi-organisasi dengan basis massa yang tersebar di seluruh penjuru negeri seperti ormas-ormas keagamaan tersebut.

Beberapa hasil bahtsul masail PBNU, misalnya di Muktamar Cipasung 1994 serta PCNU Jember pada tahun 2019 yang menghasilkan simpulan penolakan izin tambang sebenarnya menunjukkan bahwa institusi berbasis keagamaan mampu bersikap kritis dan mempertimbangkan hak masyarakat.

Dengan pendirian yang berjarak dengan kehidupan masyarakat tersebut, tidak mengherankan jika di kemudian hari pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan diterima dengan tangan terbuka. Karena memang tidak ada lagi kepedulian dan kepentingan ormas keagamaan untuk membela kelestarian lingkungan hidup serta memikirkan dampak jangka panjang konsesi tersebut untuk masyarakat.

Seperti halnya penguatan Nasr tentang hal ini dalam bukunya Islamic Life and Thought (1981) bahwa salah satu tugas manusia di bumi adalah menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam. Manusia yang beragama secara umum diwajibkan menjaga kesatuan ini.

Bahkan sebagian besar agama memiliki pandangan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam itu sendiri sehingga konsekuensi dari tindakan melukai alam akan berakibat kepada diri sendiri.

Dalam mimbar-mimbar ceramah Islam—agama yang dianut oleh 84,35% masyarakat Indonesia—kerap kali disebutkan bahwa tugas manusia adalah menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi yang bertugas menjaga amanah Allah. Oleh ulama Mustafa Abu Sway (2021) disebut bahwa salah satu kewajiban manusia sebagai khalifah adalah menanggulangi krisis lingkungan.

Dalam konteks lokal, KH. Ali Yafie dalam paradigma pemikirannya tentang Fikih Lingkungan (2006) juga menuturkan hal yang serupa. Menurutnya, konsep lingkungan amatlah penting menjadi pondasi manusia, sebab efek samping dari egosentrisme dan hilangnya sikap ini dapat membuat manusia alfa dari kesadaran diri terkait spiritual dan material. Mereka hanya akan memuaskan nafsu eksploitasinya menjadi semakin liar.

Namun alih-alih mendorong peran-peran kemanusiaan—dengan menerima mentah-mentah konsesi lahan tambang—lembaga agama justru membiarkan dirinya bergerak ke arah berlawanan dari tugas kemanusiaan.

Pasalnya, proses pemberian konsesi lahan tambang tak luput dari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Selain itu, industri pertambangan juga masih meninggalkan banyak luka untuk masyarakat yang tinggal di lokasi galian tambang akibat belum tertangani dengan baik.

Di samping itu, konsesi lahan tambang untuk ormas keagamaan juga berpotensi mengancam eksistensinya sebagai pengawal nilai moral yang hendaknya akrab dengan budaya kritik dan penegakan kebenaran.

Bisa jadi, ketika kebijakan ini sudah berjalan, ormas keagamaan tak lagi (berani) berpihak kritis dan berpihak kepada masyarakat korban industri tambang maupun kesewenangan-wenangan pemerintah. Karena ormas-ormas itu masuk dalam jerat oligarki yang mau tak mau harus memikirkan keberlangsungan posisinya. Yang lebih berbahaya lagi adalah ketika sampai terjadi konflik horizontal antara ormas dengan masyarakat, akibat silang sengkarut kepentingan di antara mereka.

Penulis berharap bahwa ujung pangkal dari fenomena ini adalah lahirnya kesadaran Islamic ecoreligious atau “agama hijau” dalam perspektif yang lebih relevan. Pembangunanisme dalam segala bidang dan bentuknya patut menjadikan kesadaran ini menjadi pedomannya. Ini menjadi kritik yang tidak destruktif melainkan konstruktif agar kepentingan ormas atau negara tidak lagi menjadikan masyarakat sebagai tumbalnya. []