Menjelang hajat demokrasi terbesar di Indonesia, yakni Pemilihan Umum (Pemilu), banyak elit politik berlomba-lomba membangun citra diri untuk merebut hati masyarakat demi elektabilitas yang tinggi. Pemosisian diri kerapkali digunakan agar mendapat perhatian, biasanya mereka berkampanye dengan slogan “siap mengabdi”, “berdiri bersama” dan seterusnya. Siasat semacam ini sering disebut sebagai “komunikasi politik” (Fatimah, 2018).

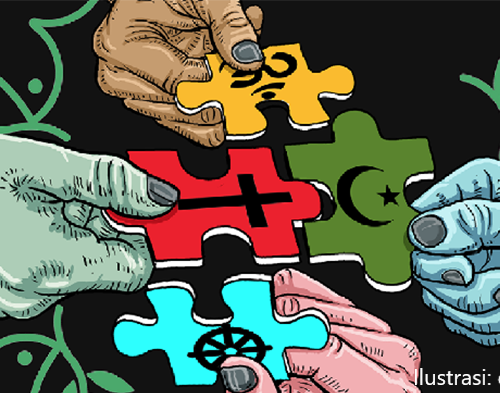

Secara umum, ada tiga strategi gerakan yang biasa digunakan para elit politik: politik program, politik uang dan politik identitas. Kajian politik identitas menjadi bagian menarik untuk dibahas, karena pada pemilihan umum yang telah usai, gerakan politik identitas berhasil menghegemoni massa hingga melahirkan kubu-kubu masyarakat yang begitu fanatisme dengan pilihannya. Ambilah misal tentang peristiwa Aksi 212, Aksi Bela Islam yang ber-jilid-jilid, dan gerakan berbau SARA lainnya sebagai contohnya.

Nuansa politik identitas yang begitu pekat pada era sebelumnya merupakan cerminan betapa bangsa kita sesungguhnya masih begitu rapuh. Narasi kebencian yang digelontorkan secara terstruktur, sistematis, dan massif di berbagai platform media sosial seolah masih menimbulkan trauma yang mendalam. Apakah tahun 2024 juga akan mengulang hal serupa lagi? Mari kita analisa bersama-sama.

Perihal Politik Identitas

Tidak ada yang keliru pada politik identitas, bahkan dalam banyak sejarah gerakan perjuangan di dunia, politik identitas digunakan untuk mencapai tujuan pembebasan bersama seperti dalam perjuangan gender, perjuangan antar ras bangsa, perjuangan kelas dan sebagainya. Begitulah semestinya praktik dari pada politik identitas sebagai perjuangan bersama yang dirasakan oleh banyak manusia.

Namun menjadi beda perkara jika politik identitas dijadikan sebagai alat untuk golongannya sendiri sehingga muncul klaim paling benar (truth claim). Cara pandang seperti ini pada akhirnya melahirkan dikotomi: benar-salah, hitam-putih, Muslim-non-Muslim, dan lain sebagainya.

Perspektif oposisi-biner semacam itu pada akhirnya hanya akan melahirkan sentimen dan rasa penuh kecurigaan di masyarakat Indonesia yang plural. Padahal, momentum politik elektoral hanyalah “pesta” yang seolah dibuat dramatis sedemikian rupa, meski aslinya masing-masing aktornya tetap saling ber-haha-hihi bersama.

Sudah menjadi semacam keharusan sebuah kelompok partai politik memiliki identitas politik, tidak salah juga mereka menonjolkan identitas dan ideologinya. Malah itu menjadi poin paling vital bagi pandangan masyarakat terhadapnya, bagaimana mungkin masyarakat mau menaruh hati pada partai tersebut jika ideologi dan identitasnya tidak jelas. Maka, yang keliru adalah mereka yang mempolitisasi dan digunakan sebagai pemecah belah masyarakat.

Di sisi lain, banyak pihak yang memprediksi jika politik identitas akan kecil terjadi pada episode pemilu mendatang. Misal, Lembaga Survey Provetic Indonesia mengatakan bahwa post-pandemi telah melahirkan masyarakat yang sangat melek digital, karena selama waktu pembatasan sosial dipaksa menggunakan teknologi digital. Era pandemi secara tak langsung telah melahirkan generasi search; generasi yang ahli dalam berteknologi dan berburu informasi, maka kecil kemungkinan mereka terpapar doktrin politik identitas.

Selain itu, suhu politik identitas juga tak terasa sampai detik ini. Itu jelas berbeda dengan misal menjelang Pilpres 2019 yang lalu. Alasannya sederhana, selain mendapat sorotan dari berbagai pihak (Pasca Pilpres 2019), Pilpres mendatang komposisi calonnya juga lebih cair. Tidak ada lagi sebutan “cebong” dan “kampret” sebab sebelumnya pihak penguasa sudah berbagi “kue” bersama.

Namun meski begitu, Nicholas Carr dalam The Shallows: What The Internet is Doing to Our Brains (2010), berargumen bahwa sekalipun generasi internet mampu lebih selektif dalam mencerna informasi digital yang mereka tangkap, tapi tak menutup kemungkinan bahwa mereka masih bisa terjebak dalam asumsi dangkal yang ujungnya mampu mengubah kesan dan paradigmanya. Term shallows ini merupakan label atas “subjek dangkal” tersebut.

Perlu Kontribusi dari Berbagai Pihak

Di era digital seperti sekarang ini, kontribusi berbagai pihak diperlukan untuk ambil peran dalam menyaring penyebaran diskomunikasi dan miskomunikasi. Tak bisa dipungkiri jika nantinya akan terjadi polusi hoaks dan politik media sosial. Hemat penulis, diperlukannya peran empat pihak yang menjadi garda depan.

Pertama, media sosial itu sendiri. Media sosial bisa menjadi pisau bermata dua jika dikelola oleh mereka yang bisa melihat peluang. Perlunya membangun iklim politik yang sehat menjadi kunci persebaran informasi. Lain halnya jika media digunakan oleh pihak-pihak yang menginginkan terjadinya kegaduhan di masyarakat.

Kedua, aturan hukum atau regulasi yang tegas. Aturan ini hendaknya diberlakukan bagi mereka yang terindikasi memainkan politik identitas, setidaknya memaksa partai politik dan kandidat untuk tidak melakukan gerakan yang memecah belah masyarakat.

Perspektif oposisi-biner pada akhirnya hanya akan melahirkan sentimen dan rasa penuh kecurigaan di masyarakat Indonesia yang plural. Padahal, momentum politik elektoral hanyalah “pesta” yang seolah dibuat dramatis sedemikian rupa, meski aslinya masing-masing aktornya tetap saling ber-haha-hihi bersama.

Ketiga, peran akademisi dan intelektual. Tokoh-tokoh seperti mereka sangat diperlukan untuk memberikan pencerahan dan petunjuk pada publik dengan menggunakan landasan berbasis data dan keilmuan. Hal ini penting karena banyak masyarakat belum bisa memahami sebaran informasi mana yang valid dan tidak. Keempat, pemilih itu sendiri. Pemilih cerdas mampu memilih dan memilah siapa yang akan dipilihnya.

Dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia, banyak masyarakat yang masih cenderung memilih pemimpin atau wakil rakyat yang berdasarkan pada like dan dislike. Padahal yang terpenting adalah kapabilitas dan track record.

Selain itu, memang banyak partai politik lebih memandang seberapa influence-nya sosok yang mereka usung, sehingga melalaikan orang-orang yang seharusnya khatam materi kepemimpinan dan pantas untuk menjadi pemimpin.

Berkaitan dengan riuhnya pola kepemimpinan, masyarakat Jawa masih memiliki anggapan bahwa sosok pemimpin yang kelak berhasil menegakkan keadilan dan membangun kemakmuran di negara Indonesia nantinya ialah sang “ratu adil.”

Spirit Kepemimpinan “Ratu Adil”

Ratu adil memiliki kesamaan dengan sosok yang disebutkan oleh pujangga Jawa lain seperti “satria piningit” dan “erucakra.” Dalam penyebutan agama, “ratu adil” sering diasosiasikan seperti “imam mahdi” atau “juru selamat” dalam konsepsi Islam maupun agama samawi lainnya. Sosok tersebut dianggap mampu membawa tatanan baru dari tatanan yang sudah carut-marut dan menjadi aktor penyelesaian masalah kehidupan yang melilit.

Dalam tradisi Jawa, sosok “ratu adil” biasanya dikaitkan dengan Raja Kediri: Prabu Jayabaya. Fatkhan (2019) menyebut bahwa ramalan Jayabaya merupakan naskah tertua yang menyoal tentang “ratu adil.” Dalam rujukan yang lain, ada juga yang membahas perihal sosok ini, di antaranya dalam Sabdo Palon (kemungkinan di era akhir Majapahit) serta dari Raden Ngabehi Ranggawarsita (Kasunanan Surakarta). Salah satu risalah Jayabaya menyebutkan kemunculan “ratu adil” ditandai dengan “Tunjung putih semune tedhak sinumet” (seorang berhati suci yang masih disembunyikan identitasnya oleh kegaiban Tuhan).

Namun tak sampai di situ saja, konsepsi “ratu adil” dalam masyarakat Jawa juga diasosiasikan kepada mereka yang berani melakukan perlawanan terhadap kolonial. Apalagi jika tokoh yang berani melakukan pemberontakan itu memiliki sanad raja Jawa. Misalnya kisah heroik Pangeran Dipanagara dalam mengobarkan Perang Jawa (1825-1830). Sehingga ia dijuluki sebagai “Engkang Sinuwun Kanjeng Sultan Ngabdul kamid Erucokro Kabir al-Mukminin Sayidin Panatagama Kalifat Rasulillah (Al Makin, 2017).”

Seperti yang telah digambarkan tentang mitos “ratu adil” tersebut, kiranya patut dimaknai ulang bahwa hal demikian bukanlah sosok yang harus ditunggu kemuculannya. Hal ini berkaitan dengan mentalitas dan kehendak masyarakat Indonesia itu sendiri. Artinya, konsepsi “ratu adil” hanyalah simbolisasi atas spirit kepimimpinan sejati dari warisan leluhur bangsa, yang mana konsep kepemimpinan adil dan bijaksana tersebut memang harus diterapkan sebagai model kepemimpinan di Indonesia.

Penegakan keadilan dan kesejahteraan diharapkan seimbang dan kunci utamanya adalah kepiawaian para pimpinan dalam mengelola serta menata sebuah negara. Perlunya jalinan kerjasama yang kuat antara rakyat dan pemimpin juga memunculkan rasa kesadaran masing-masing bahwa semua hanya bersifat sementara karena itu perlu introspeksi diri “mulat sarira” dalam bertindak dan tidak gegabah “eling lan waspodo” (Yudari, dkk., 2021).

Dengan demikian, “ratu adil” merupakan lambang sekaligus “keadaan dan harapan” masyarakat di zaman yang serba paceklik seperti sekarang. Krisis multidimensi yang masih menjangkiti Indonesia sampai saat ini menjadi dasar kuat masyarakat seolah menanti kedatangan “ratu adil” baik sebagai adjective maupun noun.

Sebuah harapan bahwa kelak—entah kapan—akan benar-benar muncul sosok yang bisa membawa Indonesia keluar dari belenggu fragmentasi kepentingan kelompok atau golongan semata. Dan itu tentu saja tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan semua pihak, minimal untuk mengakui bahwa politik identitas itu sama sekali tak sepadan dengan pluralitas bangsa Indonesia.

Seperti kata Azyumardi Azra, luka menganga akibat politik identitas itu tak bisa sembuh atau hilang dengan sendirinya. Perlu upaya serius dari seluruh elite politik, sosial, dan agama untuk merajut kembali social fabric yang terkoyak. Jika tidak, maka ungkapan gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja hanya menjadi ungkapan pada gapura masuk desa atau kabupaten semata. []