Warganet di Indonesia dalam beberapa Minggu di bulan Mei 2023 ini riuh dengan “war tiket” band kondang dari London, Inggris, Coldplay. Grub band yang berdiri sejak tahun 1997 itu mendapat respon luar biasa dari kawula muda terutama di Indonesia. Tidak butuh waktu lama, tiket yang disediakan oleh promotor sudah ludes semua. Padahal konser akan digelar enam bulan lagi pada tanggal 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Demam band Coldplay memang lumrah terjadi. Apalagi selain band ini masih pertama kali menggelar tour konsernya di Indonesia, juga lantaran Coldplay adalah salah satu band beraliran limestone rock yang sukses menjual sebanyak 100 juta albumnya. Namun euforia menyambut konser musik spektakuler tersebut tiba-tiba lenyap ketika muncul penolakan dari beberapa kelompok keagamaan di Indonesia.

Penolakan muncul dari kelompok Persaudaraan Alumni (PA) 212. Isu yang diangkat adalah band tersebut dianggap kental dengan LGBT dan ateisme. Bahkan, kelompok PA 212 mengancam akan mengepung bandara jika konser tersebut tetap digelar. Tak berselang lama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengikuti hal serupa. Pertanyaannya, atas dasar apa mereka menjustifikasi hal tersebut? Adakah track record valid bahwa band tersebut merupakan bagian dari LGBT dan ateis misalnya?

Islamisme dan Politisasi Agama

Kalau dirunut, embrio PA 212 itu sudah bisa dilihat sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Di ruang publik digital, “perebutan wacana” atau “perang wacana” pada saat itu mengalami peningkatan yang signifikan. Kampanye yang dulunya bersifat konvensional berubah menjadi digital. Baik dari kubu Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta melakukan black campaign dengan amunisi politik identitas berbau SARA; hoaks, dan hate speech secara terstruktur dan massif. Masing-masing kubu menggunakan simbol-simbol agama untuk mencari simpati, legitimasi sekaligus delegitimasi lawannya. Dari sinilah awal mula pemicu kemunculan istilah “cebong”, “kampret”, “BuzzerRp”, dan “kadrun.”

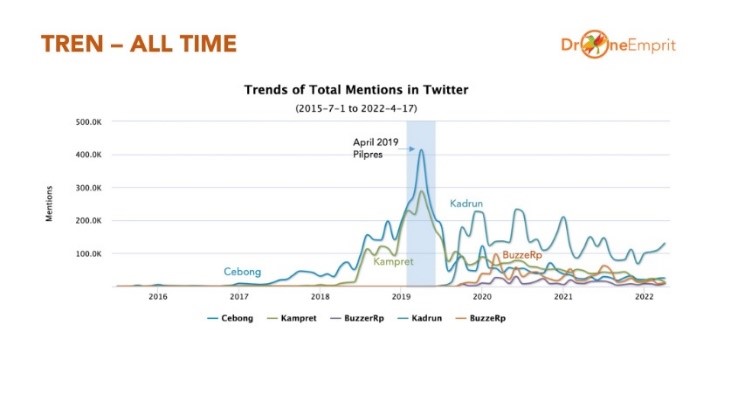

Dalam rilisnya pada tanggal 17 Juli 2022, situs DroneEmprit berhasil merekam jejak dan tren fluktuasi munculnya istilah tersebut dengan berdasarkan pada cuitan Twitter sejak 1 Juli 2015-16 April 2022. Singkatnya, sejak 1 Juli 2015, tampak yang pertama muncul adalah panggilan “cebong”, lalu “kampret”, “kadrun”, “buzzer”, dan “buzzerRp”. Puncak sebutan “cebong” dan “kampret” tertinggi terjadi pada bulan April 2019, yaitu saat Pilpres 2019. Pasca Pilpres 2019, tren kedua panggilan turun drastis. Namun kemudian muncul panggilan baru, yaitu “kadrun” pada akhir 2019, yang diikuti dengan panggilan “buzzer” dan variasinya “buzzerRp”.

Sebelum Pilpres 2019, publik digemparkan dengan kasus “penistaan agama” yang menimpa Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia apes lantaran video pidatonya saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 dipotong dan di-framing dengan narasi “penistaan Surat Al-Maidah ayat 51.” Padahal pidato Ahok yang berdurasi 40 menit itu sesungguhnya mengatakan bahwa “jangan mau dibohongi (politisi) yang menggunakan Surat Al-Maidah ayat 51 untuk menjatuhkan lawan politiknya yang non-Muslim.”

Namun lantaran terlanjur di-framing dan dibumbui dengan narasi yang berbau SARA potongan video itupun viral dan melahirkan gerakan Aksi 411 dan 212 pada tahun 2016 yang menuntut Ahok dipenjarakan karena dianggap sudah menista agama Islam. Gerakan yang dikomandoi oleh Front Pembela Islam (FPI) itu pada akhirnya berhasil menjebloskan Ahok ke penjara dengan vonis 2 tahun pada bulan Mei 2017. Sebagai calon gubernur petahana, Ahok pun keok melawan Anis Baswedan dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 lantaran isu SARA.

Masyarakat kita boleh jadi memang mengalami apa yang disebut sebagai era pasca-kebenaran (post-truth). Mereka lebih mementingkan asumsi, emosi dan syak wasangka ketimbang logika dan fakta. “Facts are furtile” alias fakta itu sia-sia (M. Yasir Alimi: 2018). Fenomena ini hampir sama dengan gambaran Baudrillard bahwa kita sampai pada masa membeludaknya informasi tapi miskin secara maknawi.

Dari situlah kemudian mereka menyebut kelompoknya dengan PA 212 sampai dengan saat ini. Jika diamati, penetrasi kepentingan politik kelompok ini memang tak “sebrutal” Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun, politisasi agama yang dikumandangkan dengan begitu massif pada saat itu pada akhirnya menyisakan residu sentimen yang identitas sampai sekarang. Islamisme pun semakin menggejala, dan ruang publik digital semakin mengalami apa yang oleh filsuf Habermas disebut dengan refeodalisasi (Basis, No. 11-12, 2004) akibat kepentingan syahwat kuasa.

Penolakan pagelaran konser akbar Coldplay hanya salah satu contoh kecil betapa Islamisme semakin menggejala di Indonesia. Isu LGBT atau ateisme sesungguhnya bukan hal baru. Hal tersebut mirip isu PKI yang pada bulan September setiap tahun selalu hangat apalagi di saat tahun politik. Namun poin pentingnya bukan itu. Menjelang tahun politik 2024, dengan beberapa partai sudah mendeklarasikan calon presidennya, maka kemana arah politik Indonesia? Apakah akan sama dengan Pilpres sebelumnya yang mengoyak sendi-sendi demokrasi dengan isu SARA ataukah lebih santun dan jelas arahnya?

Gertakan PA 212 dan MUI bisa jadi menjadi pemantik untuk menjawab pertanyaan itu. Eskalasi suhu politik memang tidak sepanas pada tahun 2019 atau 2014. Namun bukan berarti jika yang bermain di tingkat elit politik adalah aktor-aktor yang sama maka mungkin saja nuansanya akan tidak jauh beda. Ini sejalan dengan publikasi LP3ES tentang bahayanya lingkaran oligarki politik di Indonesia.

Dalam diskusi bertajuk, Dinamika Politik Menuju 2024: Apa Kata Big Data? (5/2/2023), LP3ES bekerjasama dengan Continuum menilai bahwa Indonesia ke depan cenderung dalam situasi bahaya. Sebab terjadi tiga poros kekuatan politik; negara atau oligarki yang sudah menyatu dengan partai politik, serta orientasi masyarakat yang sudah terpecah. Sehingga diperlukan langkah konkret agar demokrasi Indonesia “tidak masuk jurang.”

Politisasi agama yang dikumandangkan dengan begitu massif pada akhirnya menyisakan residu sentimen identitas sampai sekarang. Islamisme pun semakin menggejala, dan ruang publik digital semakin mengalami apa yang oleh filsuf Habermas disebut dengan refeodalisasi akibat kepentingan syahwat kuasa.

Terkait dengan bukti apakah band Coldplay lekat dengan LGBT sejauh penelusuran penulis tidak ada data yang konkret kecuali dalam beberapa aksi panggungnya, vokalis Coldplay, Chirs Martin seringkali membawa bendera warna-warni. Lirik-lirik lagunya pun juga tak ada yang mengarah dukungan kepada komunitas LGBT atau bahkan ateisme.

Boleh jadi, sebagai seniman dan musisi ternama, band ini merasa berhak ikut bersuara membela hak kaum minoritas. Perlu digarisbawahi bahwa yang mereka bela adalah hak asasi manusianya bukan orientasi seksual ataupun yang lainnya. Sebab tak ada klarifikasi jelas dari mereka tentang dukungan terhadap aktivitas LGBT.

Bahkan kalau mengingat argumentasi Jimly Asshiddiqie dalam Teokrasi, Sekularisme, dan Khilafahisme (2022), bahwa kalau sekadar menyuarakan pendapat dalam tataran ilmu pengetahuan semua orang boleh dan berhak melakukannya, tetapi jika pendapat itu diwujudkan dalam bentuk organisasi (gerakan) yang mengajak orang lain maka diperlukan aturan agar tak timbul permusuhan antara sesama warga bangsa. Analoginya, orang boleh saja tak percaya pada Tuhan, tetapi jika mengajak (mengorganisasi massa) untuk bersikap anti Tuhan, tentu saja tidak boleh. Hal demikian juga berlaku dalam konteks LGBT.

Perlu diketahui, band ini punya rekam jejak di dunia maya pernah bersuara mendukung kemerdekaan Palestina dan “mengutuk” Israel. Apakah landasannya sebatas agama? Tentu saja tidak. Menurut penulis mereka berangkat dari keprihatinan atas dasar kemanusiaan dan hak kemerdekaan. []