Kalibeber adalah nama desa yang terletak di Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Di desa ini, terdapat puluhan pondok pesantren yang sudah lama berdiri dan masih eksis sampai saat ini. Santri-santrinya pun tidak main-main. Ada pesantren yang memiliki santri berjumlah ribuan.

Salah satu pondok yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dan menjadi pelopor berdirinya lembaga lainnya adalah Pesantren Al-Asyariyyah. Saya beruntung—ketika sedang riset tentang program eco-pesantren yang didanai oleh Lembaga Percik Salatiga—berkesempatan ngobrol gayeng tentang seluk-beluk Desa Kalibeber dengan salah satu warga lokal di sana.

Menurut warga yang tak mau disebut namanya itu, nama Kalibeber berasal dari istilah “Kali” yang berarti sungai, dan “beber” yang bermakna “diuber-uber” atau dikejar-kejar. Penamaan itu menjadi wajar ketika secara geografis desa ini memang diapit atau dikepung oleh sungai. Pada zama dahulu, masyarakat di desa ini mayoritas berprofesi sebagai produsen kerupuk singkong yang familiar disebut opak.

Namun seiring dengan dinamika zaman dan perubahan pola konsumsi, perlahan para pengrajin itu semakin berkurang. Setidaknya ada dua alasan mengenai fenomena ini. Pertama, karena lahan perkebunan di sana semakin sempit.

Kedua, karena ada peluang model bisnis lain yang dipandang lebih profitable ketimbang menanam singkong. Lantas peluang bisnis lain apa yang dimaksud itu? Tidak lain dan bukan adalah jumlah santri yang membludak di Desa Kalibeber. Untuk lebih jelasnya saya akan menceritakan lebih detail lagi nanti.

Pesantren dan Sumber Mata Air Keberkahan Ekonomi

Dalam suatu waktu, saya berkesempatan bertemu dengan salah seorang tokoh agama di desa ini. Namanya adalah Kiai Atho’illah Asy’ari atau akrab dipanggil oleh para santri dengan sebutan Abah Atho’. Saya bertemu dengan kiai muda ini di kediamannya. Sebuah ruangan berlatar lesehan dan di sampingnya terhampar sebuah kolam ikan besar.

Tak hanya itu, alih-alih memakai songkok ataupun peci, Abah Atho’ justru menyambut saya dengan memakai topi cowboy. Di ruang itu juga tampak berjejer berbagai benda “pusaka” yang tampak sakral sekaligus eksotis.

Di samping benda-benda itu, juga terdapat semacam potret silsilah keluarga. Namun yang lebih membuat saya terhenyak adalah tiba-tiba Abah Atho’ keluar dari bilik dengan menenteng secangkir kopi buat saya.

Anda bisa membayangkan bagaimana kikuk-nya saya ketika dibuatkan kopi oleh seorang kiai ternama. Padahal kalau mau, Abah Atho’ bisa saja meminta tolong santrinya untuk membuatkan kopi untuk tamunya.

Sejurus kemudian, Abah Atho’ mulai bercerita tentang seluk-beluk pesantren dan relasinya dengan kemajuan ekonomi di desanya. Poin inti yang memang menjadi tujuan utama saya sowan kepada kiai cum budayawan itu.

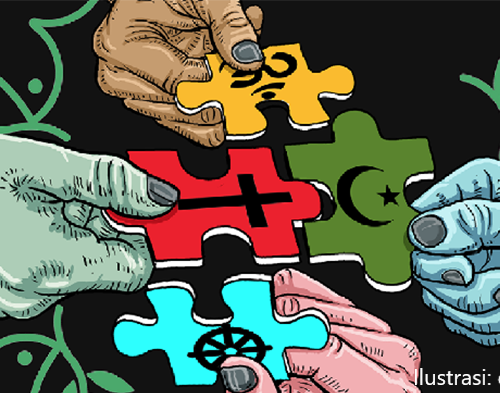

Baginya, pesantren tidak boleh eksklusif atau bahkan menutup diri dari aspek sosio-kultural. Tidak boleh sama sekali! Pesantren harus terbuka, dari segi sistem maupun praktiknya. Pemahaman semacam inilah yang pada akhirnya membentuk sebuah habitus masyarakat di sana dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan: pendidikan, eknomi, dan budaya.

Sikap inklusif ini salah satunya bisa dilihat dari model bangunan pesantren yang tak ada gapura penandanya sama sekali. Bagi tamu yang baru datang pertama kali ke pondok pesantren ini akan sedikit kebingungan membedakan mana lingkungan pondok dan mana rumah masyarakat desa biasa.

Selain itu, vibes pesantren juga sangat terasa sejak kita masuk gerbang perbatasan desa. Ketika kita mulai menginjakkan kaki di desa ini akan tampak para santri dan santriwati lengkap dengan atributnya: sarung dan berhijab. Seandainya dibuat persentase mungkin sekitar delapan puluh sampai sembilan puluh persen perempuan berhijab dan laki-lakinya bersarung semua.

Lebih lanjut, adanya sikap inklusif ini ternyata juga membuka banyak peluang ekonomi baru, terutama bagi masyarakat Kalibeber. Dari bisnis opak singkong akhirnya mereka beralih ke aspek yang lebih menjanjikan: menyediakan kebutuhan santri sehari-hari.

Hal demikian lebih menjanjikan sebab melihat kuantitas santri yang berjumlah ribuan sudah pasti semua butuh barang-barang kebutuhan sehari-hari. Bahkan dari Pondok Pesantren Al-Asyriyyah pusat saja tidak kurang dari 2000 santri jumlahnya. Itu belum termasuk jumlah santri dari puluhan pondok lainnya.

Dalam konteks ini, usaha yang dibuka oleh masyarakat juga cukup beragam. Mulai toko kelontong, usaha warung makan sampai laundry. Menariknya, semua santri di sana boleh mencari makan di warung sekitar pondok bahkan mencucikan bajunya di jasa laundry.

Pesantren tidak boleh eksklusif atau bahkan menutup diri dari aspek sosio-kultural. Tidak boleh sama sekali! Pesantren harus terbuka, dari segi sistem maupun praktiknya.

Hal demikianlah yang menyebabkan roda ekonomi masyarakat Kalibeber bisa berputar. Seandainya pesantren di sana mengkapitalisasi semua kebutuhan santri secara eksklusif, sudah bisa dipastikan masyarakat sekitar tak akan mendapatkan berkah secara ekonomi.

Hal demikian menarik, sebab jika diteropong dari kacamata Pierre Bourdieu, maka semua pesantren di Kalibeber meruntuhkan teori tentang kapital ekonomi yang dalam konteks pesantren biasanya dimonopoli secara ekslusif.

Pesantren di Kalibeber—dengan bahasa yang lebih jelas—justru membentuk sebuah habitus keterbukaan dan kesalingpedulian dalam aspek relasi sosial masyarakat. Sehingga pada akhirnya pesantren tak hanya memainkan peran sebagai penjaga tata nilai keagamaan santri melainkan juga pendorong terbentuknya solidaritas sosial yang kokoh.

Salah satu contoh nyata yang membuat saya sempat terkejut adalah ketika melihat pedagang kaki lima yang berjualan di depan masjid pondok sampai pukul 20.00 WIB. Dan uniknya, banyak santri yang diperbolehkan untuk membeli dagangan penjual itu.

Dalam pandangan Abah Atho’, hal demikian tidak aneh sebab baginya dakwah yang paling utama adalah meningkatkan perekonomian masyarakat. Tentu saja banyak hal yang saya pelajari dari kiai kharimastik ini, tapi yang paling utama adalah konsep keterbukaan pesantren yang ada di sana.

Dus, pesantren pada akhirnya tidak hanya menjadi sekadar “penjara suci”, melainkan juga menjadi sumber mata air keberkahan yang mengalir ke dapur masyarakat sekitar.[]