Akhir-akhir ini, di berbagai platform media sosial, berseliweran term “hijrah.” Bahkan di kalangan beberapa selebritis Indonesia, hal demikian seolah menjadi tren baru. ‘Hijrah’ dalam pemahaman mereka adalah sebuah perubahan perilaku keagamaan, dan penampilan dari yang tadinya tidak berjilbab (bagi perempuan), menjadi berjilbab, bahkan ber-niqab (cadar). Sedangkan laki-laki, salah satunya ditandai dengan memanjangkan janggut, dan memakai gamis atau celana di atas mata kaki.

Sebetulnya, gerakan ini sudah lama muncul, dan menjadi identitas baru dalam konteks sosial keagamaan yang ada di Indonesia. Secara global, gerakan ini juga sudah menjadi bahan kajian sejak era 1990-an. Milton-Edward (1992), seperti yang dikutip oleh Zahara, dkk., (2020) mengamati gerakan keagamaan 1987 yang dilakukan oleh Muslim Palestina yang menginisiasi jihad sebagai “hijrah.”

Di Amerika, gerakan sosial keagamaan diprakarsai oleh Nazma Khan yang membentuk World Hijab Day yang diperingati setiap tanggal 1 Februari. Gerakan ini muncul akibat adanya anggapan dan stereotip hijab sebagai narasi islamophobia yang mengarah pada perilaku diskriminatif. Oleh karena itu, gerakan ini muncul sebagai bentuk protes terhadap narasi tersebut, dengan mengajak para perempuan Muslim agar mengenakan hijab.

Sedangkan di Indonesia sendiri, secara historis kelompok yang dapat dianggap sebagai pendahulu gerakan “hijrah” adalah gerakan Darul Arqam pada tahun 1990-an. Gerakan ini mengadopsi cara hidup masyarakat Arab pada abad 17 dan mewujudkan gerakan Muslim “back to nature”.

Selain Darul Arqam, kata Carter Banker (2019), adapula kelompok-kelompok lain yang dapat diasosiasikan dengan gerakan “hijrah” yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), gerakan Tarbiyah, gerakan Salafisme, yang menggunakan metode, dan strategi tertentu agar menarik bagi kalangan muda. Singkatnya, gerakan ini mulai menemukan momentumnya setelah Orde Baru tumbang dan terbukanya kran demokrasi besar-besaran.

Yang tak kalah menarik adalah temuan riset yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, bertajuk “Tren Keberagamaan Gerakan Hijrah Kontemporer” yang dirilis pada Februari 2021. Penelitian ini pada akhirnya menemukan dua tipologi gerakan “hijrah” di Indonesia: konservatif dan Islamis.

Kategori konservatif kemudian dibagi menjadi dua: Salafi dan non-Salafi. Gerakan ini menyeruak seiring dengan meningkatnya konservatisme Islam di dalam negeri, termasuk dunia maya. Gerakan dakwah yang mereka lakukan pun lebih memanfaatkan media sosial seperti, Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube, dsb.

Proses “searching of qibla” ini di satu sisi baik untuk “memasarkan” dakwah Islam bagi generasi millennial. Namun menjadi perkara lain jika Islam dimaknai secara tekstual, rigid, dan instan.

Pertanyaannya, apa yang melatarbelakangi maraknya fenomena “hijrah” dan menjadi begitu diminati di kalangan anak muda? Sebelum menjawab ini, mari coba kita maknai kembali istilah “hijrah” itu baik dari aspek etimologis maupun historis.

“Hijrah” memiliki makna yang dalam dan luas, secara historis perintah “hijrah” ditujukan pada Rasulullah Saw saat itu yang sering mendapat intimidasi serta diskriminasi dari pihak Quraish. Sehingga hal itulah yang mengharuskan Rasul, dan para sahabatnya ber-“hijrah;” meninggalkan Makkah menuju Madinah (Aziz: 2018).

Secara tersurat, Allah memerintahkan “hijrah” disertai dengan keimanan, dan perintah tersebut bersamaan dengan perintah jihad seperti yang tertera dalam QS. al-Baqarah ayat 218: ”Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang ber-hijrah dan ber-jihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Dari ayat ini dapat dipahami bahwa, “hijrah” diiringi dengan iman, dan jihad, artinya itu harus disertai dengan keimanan, dan kesungguhan (Hidayat: 2020).

Populisme Islam

“Hijrah” sebagai fenomena Islam kekinian memang menarik untuk diperbincangkan. Salah satu faktor pendorongnya adalah populisme Islam. Argumentasi mengenai populisme Islam yang berkembang di Indonesia—kata Wasisto (2020)—didahului oleh istilah-istilah akademis, seperti conservative turn, masyarakat intoleran, jihad urban, dan religious claimant.

Pada dasarnya, kelas menengah Muslim di Indonesia sebagai pelaku utama populisme Islam lebih mencari eksistensi daripada sekadar ideologi. Sehingga munculnya gerakan “hijrah” yang disebabkan oleh populisme Islam dilatarbelakangi oleh kekecewaan politik, diskriminasi sosial, alineasi kepentingan, dan lain sebagainya.

Senada dengan di atas, Richard Robison & Vedi R. Hadiz (2020), menyebut bahwa populisme dalam konteks Indonesia kontemporer merupakan bagian integral dari konflik yang lebih besar atas nama kekuasaan, dan kekayaan yang menyertai kemajuan kapitalisme global. Kegagalan pemerintah, dan elit untuk menangani krisis struktural yang dihadapi masyarakat, pada akhirnya mengerucut, dan melahirkan ruang bagi populisme.

Gerakan populis dibentuk oleh kekuatan dan kepentingan yang berbeda yang beroperasi dalam aliansi lintas kelas dalam konteks tertentu. Ini menjelaskan mengapa populisme terkadang bisa menjadi kendaraan bagi “people power” yang telah lama mengalami tekanan untuk redistribusi kekayaan, dan keadilan sosial. Di sisi lain, hal demikian secara efektif melindungi kepentingan oligarki dengan mengalihkan tuntutan tersebut ke dalam ruang diskursif politik identitas, dan budaya.

Dus, tak aneh bila gerakan Aksi Bela Islam 211, 212—yang kadang disebut juga sebagai ‘new social movement’ itu—mendapat ruang lebih, dan mampu mengonsolidasikan secara massif kekuatan populisme Islam dalam momentum kontestasi Pilgub DKI Jakarta, dan Pilpres yang lalu.

Komodifikasi (Simbol) Keagamaan

Salah satu aspek penting yang tak bisa diabaikan kenapa populisme Islam menjadi diminati oleh kalangan muda adalah karena komodifikasi simbol keagamaan. Komodifikasi adalah sebuah upaya memodifikasi sesuatu agar bernilai jual. Dalam konteks simbol-simbol keagamaan, upaya ini misalnya ditandai dengan merebaknya produk-produk berlabel “syariah” seperti perbankan syariah, hotel syariah, hijab syar’i, masjid sunnah, dan lain sebagainya. Terminologi syar’i, halal, kaffah, sunnah, menjadi keywords yang penting dalam memahami komodifikasi ini.

Strategi “pemasaran” atau ideologisasi yang dilakukan agar istilah-istilah itu menancap di alam bawah sadar masyarakat adalah dengan menggandeng publik figur terutama para selebritis. Para dai yang melakukan dakwah pun “dibungkus”, dan “membungkus” materi dengan gaya yang berbeda sesuai dengan selera generasi millennial saat ini. Mereka berpakaian laiknya anak-anak muda gaul yang kasual, dan tidak formal. Materi dakwah yang disampaikan pun juga berawal dari hal-ihwal sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Benar saja, strategi ini berhasil menarik simpati generasi millennial yang sedang dalam kondisi pencarian identitas dan patron dalam memahami keagamaan. Figur seperti Felix Siauw, Hanan Attaki, dan Teuku Wisnu, adalah beberapa contohnya. Anda bisa mengecek di masing-masing akun media sosial mereka, betapa banyak followers yang mengaguminya.

Proses “searching of qibla” ini di satu sisi baik untuk “memasarkan” dakwah Islam bagi generasi millennial. Namun menjadi perkara lain jika Islam dimaknai secara tekstual, rigid, dan instan. Penggiringan logika ke arah oposisi biner hitam-putih dengan muara pada ar-ruju’ ila al-Qur’an wa as-sunnah, menyebabkan generasi millennial cenderung eksklusif dalam memandang keberagaman, terutama jika hanya belajar dari dunia maya. Akibat lainnya, jargon berbau SARA, dan narasi sesat-kafir menjadi konsumsi yang (seolah) lumrah dalam lini media massa.

Dalam hal ini maka menjadi penting untuk dipahami bahwa konsep “hijrah” secara substansial merupakan transformasi diri menuju perilaku yang lebih baik. Seperti kata, M. Quraish Shihab bahwa yang dimaksud dengan “hijrah” adalah meninggalkan sesuatu hal yang negatif, sesuatu yang buruk, dan tidak disenangi menuju hal-hal yang positif atau baik. Seperti yang termaktub dalam QS. al-Mudatsir [5], “dan perbuatan dosa, tinggalkanlah”. Bukan malah menjadi orang yang suka menghujat atau mencaci.

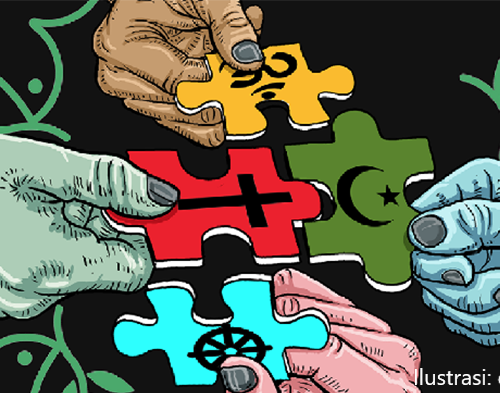

Artinya, konversi (conversion) praktik keagamaan untuk menjadi orang yang baru (becoming new) yang utama adalah kesempurnaan akhlak dengan memandang bahwa perbedaan, dan ke[be]ragam[a]an adalah rahmat Tuhan, serta keniscayaan. []